时间:2011/6/8|

阅读量:1293|

来源:朱运德

王坤武 龙从军

王坤武 龙从军  赵德义

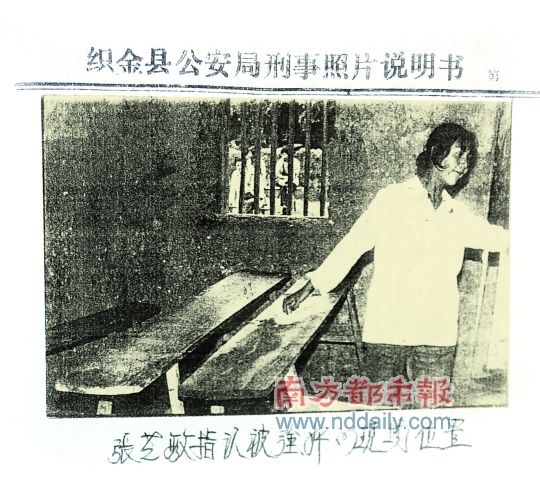

赵德义  这是警方拍摄的张芝敏指认现场图,但张称她当年只是被带去村小学拍了几张照片“也没说是为啥”。 本版摄影:南都记者 刘伟

这是警方拍摄的张芝敏指认现场图,但张称她当年只是被带去村小学拍了几张照片“也没说是为啥”。 本版摄影:南都记者 刘伟  十几年后,张芝敏才得知自己成了“轮奸”案的“受害人”,她称自己当年从未报过案,笔录所载也非她所言。

十几年后,张芝敏才得知自己成了“轮奸”案的“受害人”,她称自己当年从未报过案,笔录所载也非她所言。 三个年轻人,因一桩在谈“婚事”,被告“轮奸”。分别判处无期、15年和8年徒刑。尽管庭审笔录上,三人均称遭遇了殴打逼供;定罪证据只有一张并不明确的妇科检验报告和半截裤腰带。

而“死亡威胁”也经由派出所传递至“受害者”家,女孩匆匆远嫁他乡。

14年后,女孩第一次回家,方得知,自己喜欢的男孩和他的朋友们曾“轮奸过”自己!

青春不再,人生被撕裂,这场“轮奸”案馈赠给他们的分别是:牢狱之苦和不幸婚姻。

当年的漏洞百出,在中国偏远的乡村,制造了一出“子虚乌有”的“轮奸”案。也因纠错程序的迟缓,18年后,正义依然没有实现。

当40岁的王坤武顶着锃亮的光头回到村子里的时候,已经没有几个人认得他了。那个长发披肩、青葱俊秀的年轻小伙儿,如今脸上刻满愁苦苍邃的皱纹。青春如披肩长发般去而不返,唯有怯怯的笑容,依稀勾起往昔旧忆。

换作上世纪90年代初,可不是这个样子。在贵州织金县那个叫做大窑子的逼仄山村里,初中毕业的他称不上出类拔萃,但也是个体面的文化人。若不是身陷一桩猝不及防的“轮奸”案,这种态势很可能延续至今。

21岁,无期徒刑,命运转瞬凋零。

最终,在铁窗中挨过18年禁锢后,王坤武于去年3月重获新生。从一开始,他就否认对自己的所有指控,这也是那两个苦命“同犯”的心声,无数次无果的申诉,也自狱中延至监外。另一方面,除去案卷中重重疑点,当年一度不知所终的“受害人”,也现身还原诸如“多年后方知被‘强奸’”等内情。她也在为清白正名。

撕裂的人生固然无法愈合,但错误必须得到纠正——— 他们都觉得现在是时候了。

由“拐卖”到“轮奸”

1992年11月12日,毕节地区中级人民法院开庭审理本案,当庭宣判。当日下发的《刑事裁定书》认定,三被告“施用暴力,轮奸少女,其行为均已构成强奸罪”,且“三被告认罪态度不好,应从重惩处”

去往野猫寨的路跟20年前几乎没有什么不同。几经改造,它仍是一条绕山盘旋的土路。坑洼、颠簸,间或路过的农用三轮车会占据道路的全部,顺便扬起一场恼人的尘沙。

1992年6月19日上午10点左右,五个年轻的身影出现在这条路上。他们是男青年王坤武、赵德义、龙从军,少女张芝敏和她的妹妹。三男二女,一路嬉笑,慢慢将野猫寨抛在身后。路的尽头是一个叫做普翁乡的集镇,这天是周五,照例集市开张。

两个小时之后,置办妥当的年轻人来到普翁烤烟场路口。下一站,是临近的牛场镇长冲村,也是他们此行的目的地。不过,他们并没能跨过这个岔路口。

几个民警出现在他们面前。“跟我们走一趟”,民警拍了拍走在最前面的王坤武,那个长发披肩的小伙儿。紧随的赵德义跟了上去,年轻人爱凑热闹,何况带走的还是自己的朋友。

在另一街口张望找人的龙从军也很快与他们在派出所里会合。

进了派出所,客气不再。被告知涉嫌“拐卖人口”之后,铐起、审讯,提取口供。到晚上七八点,罪名由“拐卖”改为“轮奸”。“不承认,打;还不承认,吊起再打”———19年后,已不再年轻的三个人记忆犹新。

到20日凌晨,多份承认“轮奸”的笔录已经摆在普翁乡派出所的桌面上。案情重大。很快移交织金县公安局预审科。7月1日,织金县公安局的起诉意见书送抵毕节地区人民检察院。

罪名:轮奸。“且三被告认罪态度不好,应从重惩处。”

由于通讯不畅,三个年轻人的父母都是在当晚才知晓儿子被抓的消息,但却不知“所为何事”。这也成了未来几个月的持续状态。因为消息闭塞,他们甚至没有为儿子寻求法律帮助。

带头抓捕的人叫做金开明,时任普翁乡综治办主任,野猫寨人。赵德义的父亲赵文宣记得,当晚曾找过金开明询问情况,被告知:没事,明天就放回来了。第二天再问,“情况严重,已经送到县里了。”

1992年11月12日,毕节地区中级人民法院开庭审理本案,当庭宣判。当日下发的《刑事判决书》(刑字第135号)认定,三被告“施用暴力,轮奸少女,其行为均已构成强奸罪”,“三被告认罪态度不好,应从重惩处”。

王坤武被判处无期徒刑,赵德义与龙从军分领15年与8年有期徒刑。赵德义一审后提请上诉,贵州省高级人民法院在1993年4月7日下发(1993)黔刑终字第39号刑事裁定书称:上诉无理,予以驳回。

王坤武与龙从军并未上诉。“当时听说上诉无用,不如在狱中申诉”。后来,王坤武在狱中申诉15年,坐满18年零3个月后,释放回家。赵德义与龙从军实际服刑为13年和6年。

不知情的“受害人”

远嫁安徽的张芝敏正是卷宗中“轮奸”案的受害人,14年后,当她知道当年那个自己“很喜欢”的男孩和他的朋友们因“轮奸”她而被判刑时,吓了一大跳

差不多就在毕节检察院起诉王坤武等三人的时候,千里之外的安徽省濉溪县南坪镇蔡圩庄迎来一身风尘的四人。为首的是一名中年男子,末了紧跟一个神色憔悴的女孩儿。

他们投亲而来,确切说应是在为女孩儿寻找婆家。

一个月后,女孩儿与当地男子蔡仕民结婚。她16岁,他31岁。在新的身份下,女孩儿很快成为两个孩子的母亲,在这个“比老家还穷”的地方落户生根。

如果没有14年后的第一次回家省亲,她基于贫苦生活的隐忍只是哀叹命运的不公。女孩儿叫张芝敏,贵州织金县野猫寨人。她的另一身份,正是在卷宗中王坤武等三人“轮奸”案的受害人。

彼时她并不清楚这些,或者说并不明晰自己是一桩“轮奸”案的苦主。在她的记忆里,当一行人抵达普翁卷烟厂路口时,她被人喊去帮哥哥背肥料,曾短暂地离开10分钟左右,再回来,年轻的男孩们踪影全无。随后她被带到派出所,问了些话,“摁了几个手印,就回家了。”

同来安徽的,有她的二哥张芝云,当年19岁。他说,匆匆带妹妹远嫁安徽,是因为当时感受到了死亡的威胁。这份据说来自王坤武等三人的死亡威胁经由派出所传递至张家:“那三个人出来,要砍死她(张芝敏)”。

当时走得如此匆忙,甚至于没有向父亲道别。那是6月末的一天上午,张芝敏正在自己的包谷地里干活,二哥拽起她就走,“身上的衣服都没有换,直接赶来了安徽。”再回故里,已是14年后。

现在,那份无法对证的传言让张芝敏开始重新审视生活。记忆的碎片重新在脑海中集结。原本的生活不该是这样的,她一点也不喜欢大自己15岁的丈夫,从来也没有喜欢过。

记得那个时候,她本来是要跟龙从军回家,他高大、英俊,“真的很喜欢”。那一天在集市上,他还给她买了一身衣服,一双鞋,还有时髦的丝袜,下午本来也是要跟他去那在牛场镇长冲村的家。

“他们为什么要杀我呢?王幺叔(王坤武小名)跟赵四哥(赵德义)正是我跟龙从军的媒人,他们怎么又‘轮奸’了我?”19年后,在安徽蔡圩庄北队那间衰败破旧的瓦房里,35岁的张芝敏一脸的疑惑。

回溯当年,张芝敏只记得,金开明与民警邓忠兴说带她到县城里去看“服刑中的大哥”,大哥未见到,却是到医院做了妇科检查,并在村小学拍了几张照片,“也没说是为啥”。

张芝云也是从安徽回来后,口耳相传,才隐约得知妹妹“遭到轮奸”。他并不相信这个说法,他自认跟王坤武也是要好的朋友,当时王被抓,在派出所还给他送过水喝呢!更何况,他们被抓后,警察仅有一次来到他家,不过是搜查“是否藏有管制刀、枪”。

2006年,张芝敏远嫁后第一次返家。赵德义的母亲李鸿飞小心翼翼问起往事,惊得张芝敏半天无语。这个远嫁他乡的女孩儿这才知晓,14年前,那个“真的很喜欢”的男孩和他的朋友们“轮奸过”她!

她迅速与赵文宣到织金县司法局说明缘由,并留下联系方式。只是,那个期望中的来自司法局的电话始终未至。

谁是报案者?

检索卷宗,并未找到当时的报案记录。当年参与侦办此案的普翁乡派出所民警杨赤记得,张芝敏并非报案人,案情最早由综治办主任金开明向所长刘应举转述,刘再派人抓捕。张芝敏亦称自己当年从未报过案,笔录所载非她所言

最初被带进派出所的时候,没有人被戴上手铐。三个年轻人甚至觉得有些莫名其妙。

很快,他们被要求交代“拐卖人口”的情况。由于贫苦与闭塞,人口贩卖沉疴难治,这在上世纪90年代初,几乎是贵州等地的通病。当地警方资料显示,仅在织金县普翁乡,就曾出现一个17户的村民小组,11户人家参与贩卖人口的现象。

普翁乡派出所《破案报告》称,1992年6月19日13时许,新峰乡野猫子寨少女张芝敏报案:赵德义、王坤武、龙从军企图将其绑架拐卖到外省。闻报后我所立即出动将三人抓获。

检索卷宗,并未找到当时的报案记录。查阅1992年6月19日的张芝敏笔录,也未见被拐卖的陈述。参与侦办此案的普翁乡派出所民警杨赤(现已去职)记得,张芝敏并非报案人。他说,案情最早由综治办主任金开明向所长刘应举转述,刘再派人抓捕。

这个说法得到了金开明的正面回应。但他强调,张芝敏先是向其阐明被拐卖,派出所间接获得信息,抓捕嫌犯后再向张芝敏求证。现年63岁的金开明,退休,在贵阳郊区女儿家经营便利店。

时任普翁乡派出所所长刘应举则表示,受当时办案条件与水平所限,纰漏在所难免,“但并不妨碍案件在法定程序下侦破”。他现任织金县交警大队副大队长,当年是此案的主要侦办人。

卷宗里,张芝敏的笔录共计四份,在6月20日之后的三份笔录中,有关于拐卖及“被轮奸”的陈述。张芝敏并不识字,2010年5月20日,当逐一听完四份笔录的诵读后,她面色苍白,随即放声大哭。

她觉得自己清白受辱,也为王幺叔、赵四哥,以及曾经喜爱的龙从军难过。她说,自己从未报过案,笔录所载非她所言,在派出所唯一做的,就是按照要求摁上手印。

“一个好端端的对象没谈成,咋还成了轮奸?”她哭。

从王坤武等三人笔录上看,19日下午警方的提审以“如何拐卖”为主,至19日凌晨转变为针对“如何轮奸”的询问。按照杨赤的说法,这其中金开明作用甚大:从拐卖到轮奸,均是金开明首先向警方说明。

对此,金开明予以否认。作为综治办主任,主要分管辖区内民事纠纷,涉及刑事案件,“就只是派出所的侦办”。他同时否认的还有,他没有动过拐卖张芝敏的念头,更不是传言的“被抢了生意而进行报复”。

这个说法一度在野猫寨流传甚盛。金开明解释,是他的一个舅子曾参与人口拐卖,与他无关。他自己是曾带过一个本地女孩儿远嫁江苏,对方给了他3000元钱作为报酬,“那是介绍费,跟拐卖扯不上。”

这一切都让张芝敏对当年的远嫁产生强烈质疑。其实她在安徽举目无亲,当年带她过来的中年男子是金开亮———金开明的二弟,野猫寨新峰村村支书。她记得夫家曾给金开亮3600元,这得到蔡仕民的证实。而张芝敏的二哥张芝云则说自己只从金开亮那里拿到1000元。

婚后很长一段时间,夫家对张芝敏看管严厉,几乎寸步不离。蔡仕民说,自己家里穷,年纪又大,本来就娶不到媳妇,“的确担心她逃走”。张芝敏14年后的第一次回家,也是在蔡仕民外出打工期间得以成行。

王坤武等最终被连夜突审。6月20日上午,王坤武等人被转至织金县公安局,由预审科继续提审,“拐卖”一说不再被提及。此后的笔录中,王坤武等人对于“轮奸”予以承认,只在具体细节上有出入。

案件随后移交织金县检察院,再转交毕节地区检察院,当年7月1日被提起公诉,同年11月12日一审宣判。

此情成追忆

龙从军喜欢上了少女张芝敏,张芝敏也喜欢这个又高又帅的“格子衫”;龙从军托好朋友王幺叔牵线,王幺叔找到了与姑娘同村的赵德义,这事就这么搭上了。但在公安局的起诉意见书与法院的刑事判决书中均认定:与张芝敏“谈婚”,正是王坤武人等“共谋强奸的幌子”

龙从军被抓的那天,是张芝敏和他的第四次见面。她始终是记得他的。

第一次见面应该是那年5月初或稍晚些时候吧。当时她正抱着一只鸡在集市上叫卖,同村的赵四哥带着两个陌生的小伙子来到她的面前,打个招呼,算是认识了。

那个穿格子衫的让她印象深刻,她还不知道他叫龙从军。没几日,赵四哥找上门,说那天见过的小伙子中有人想跟她“处对象”,穿格子衫。她没说啥,微笑着点点头。

其实当时她有婆家,沙冲薛家。她见过薛家的人,也去过他的家,不满意。牵线的是村上喊做“大姑妈”的人,金开明的亲姐姐。婚姻的事,她没有太大的发言权,父母定了就是了。

少女时代的张芝敏始终生活在不幸之中。除了习以为常的贫穷,她几乎没有品尝到母爱,家里只有耳聋到无法沟通的父亲,跟同样年轻的二哥。正如张芝云后来所说,当年他也只有19岁,什么都不懂。

“格子衫”又高又帅,让人无法拒绝。她决定做一次有主见的人。问题只有一个,薛家已经给过100元的彩礼钱,要退亲,这钱得先还。于是她跟龙从军有了第二次见面,地点是新峰村民办小学,赵德义是这里的代课老师。

龙从军当场答应去找钱。那次在集市上见到她,就喜欢上了。他托好朋友王幺叔牵线,王幺叔找到了与姑娘同村的赵德义,这事就这么搭上了。

他家也没钱。跟父母、哥哥商量,家里最值钱就是那头大肥猪了,它最终也不负众望地换回290元。第三次与姑娘见面,他带了其中的200元。100元给姑娘退还薛家的礼金,剩下的给姑娘买身新衣。

这次见面的时间是1992年6月18日晚,地点依然新峰村民办小学。龙从军与王坤武大概是晚上7点赶到野猫寨赵德义家中,晚饭后,赵喊来张芝敏,商量退亲薛家以及第二天到龙家的事宜。如果龙家不是特别的令人失望,这事基本就定了。

还记得,当时龙从军为她买的是一双白色球鞋、一套蓝色西装套装,一双肉色丝袜。都是亲手挑的,很喜欢,却从未能亲身穿上。在后来的警方侦查中,这些都被作为该案的证据封存。

她耿怀至今。

在织金县公安局的起诉意见书中,上述事实得到认定。在毕节地区、贵州省两级人民法院的刑事判决书中,此事亦有陈述。法院最终认定,与少女张芝敏“谈婚”,正是王坤武人等“共谋强奸的幌子”。

这次见面也被认定为案发起承点。

织金县公安局的起诉意见书是这样描述的:1992年6月18日,被告人王坤武、赵德义以介绍被告人龙从军与野猫寨少女张芝敏谈婚为幌子,将张芝敏骗到新峰村民办小学后,于当晚11时左右,在教室内的课桌上,将其强奸(已遂)。

毕节地区人民检察院与法院则提供了更为充实的细节——— 一审判决书中称,王坤武等三人施用暴力,首先由王坤武强行扯断张的裤带,脱掉裤子,对张进行强奸,随后互相帮忙,由赵德义、龙从军先后对其进行轮奸。

口供定罪?

王坤武、赵德义与龙从军均表示,认罪供述是被“打得要死”后乱编的。律师认为关键证据未有审查,只是双方供述及证人证言。而根据当时审判笔录,庭审中并无质证环节,三被告全部当庭翻供,强调“派出所逼供”,要求法院重新调查,但未被采纳。案件当庭宣判

是这样么?

一部分笔录是这样记载的。王坤武承认是始作俑者,并确定三人实施犯罪的先后顺序;赵德义则说,“如果他们说我得做我就得做,如果说我没有得做就没有得做,你们唱(说)做都行。”

龙从军的陈述一度让警察费解———王坤武说要与姑娘发生关系,他回答,“随你们,只要有本事”,并且让王坤武第一个来。警察问:你们在谈恋爱,为何不阻止还参与轮奸?他答:当时只想他们做不做,我自己为什么参与现在说不清了。糊里糊涂就做了。

面对这些供述,王坤武、赵德义与龙从军均表示,这是被“打得要死”后乱编的。他们的共同回忆是,在被木棍、火钳以及枪托的轮番锤炼过程中,也被屡次告知“警察打死人不偿命”。

杨赤承认,他曾在派出所放有一把气枪,铁质枪托就是打人打烂的。他也承认王坤武等人“遭过打”。刘应举反对这种说法,“他(杨赤)是因为违反纪律后来被辞退,他的话可信度有多少?”

所有的笔录中,张芝敏均未叫喊。警察注意到了这个细节,笔录中记载的答案是,因为受到了“喊就杀死你”的语言威胁。她说,之后,确定第二天一起去龙从军家看看,大家就回家去睡觉了。

在王坤武等人的笔录中,张芝敏是有叫喊的———“鬼扯你,你不要脸”“不要肇,不要肇(原文如此)”。

新峰村民办小学早已坍塌,原址被崭新的水泥房覆盖。这是处于野猫寨正中的一个位置,对面的当时是村部办公室。织金县公安局现场勘查记载,村小坐北向南,东面5米处是金开亮家圈房,东南15米是金开亮家住房,西南面5米是金开正家住房,南面7米是村路。

村民都说,这是一个“咳嗽一声半个村子听得到的地方”。但在那晚,村小里传出的呼喊声,似乎被全村轻易地错过了。

卷宗里有所记载的物证共两份。一份是半截被扯断的布带,另一份是6月20日张芝敏在织金县保健站做的妇科检查。后者显示,处女膜5点钟处有一小血口子,阴道口1到2厘米处有1厘米血口子,整个阴道壁充血,宫颈处有陈旧性血性分泌物,余无特殊发现。

赵德义等人曾要求警方做精液检查,这在笔录上有记载,但在卷宗里无体现。律师周立太说,张芝敏的裤子作为关键证据未有审查,更没有提取犯罪人留下的体液等遗留物,只是出具一个没有多大证明力的裤带,所有的证据都只是受害人陈述和被告人供述及证人证言。

织金县检察院起诉科李永清说,当时情况下,有口供,有物证,起诉足够。特别是“整个阴道壁充血”,是最主要的证据。“已经很不错,当时很多案子仅有口供的”。当年他负责此案审查,现已退休。

根据1992年11月12日毕节地区中级人民法院的刑事审判笔录,庭审中并无质证环节。王坤武等三人全部当庭翻供,否认控罪,强调“是在派出所硬打逼供”,要求法院重新调查,但未被采纳。案件当庭宣判。

漫漫申诉路

2010年7月,王坤武、赵德义与张芝敏分别到贵州省人民检察院、法院以及人大申诉。今年5月底,上述部门回复:“请回去等待消息”

宣判之后,王坤武与龙从军未上诉,开始服刑。赵德义在上诉失败后开始铁窗生活。

由于不识字,龙从军整个服刑期间均未进行申诉。具有初中文化的王坤武与赵德义开始漫漫申诉之路。从1993年到2008年间,王坤武保持着每两个月申诉一次的频率,并坚持了15年。

2008年转入新的监狱服刑,由于劳动量巨大而作罢。王坤武现在写得一手好字,他觉得很大程度上就是在狱中练就的。

王坤武的母亲苏后群现在仍住在老旧的泥草房内,她幸运地等到了儿子回来的一天。但身强力壮的父亲却在这里遗憾地闭上双眼。王坤武清晰地记得,2006年初,病入膏肓的老父颤巍巍走来,“这可能是我最后一次来看你了,好好照看自己。”

三个月后,一语成谶。

苏后群觉得,老伴的身体是为儿子拖垮的。王坤武在狱中申诉的同时,父母在外面也拼尽了全力。所有的精力都放在了儿子身上。只要有钱,不是送给狱中的儿子,就是托人私下打点询问。

家里的牛、鸡是能卖就卖的。一些人也会主动找上门来,在暗示可以帮忙之后,带走家里仅有的钱或者尚未卖出的鸡等。

出狱后,申诉更是成了王坤武生活的重心。张芝敏的加入,一度让他充满信心。但至少从目前的结果来看,曾经的预期过于乐观。

2006年张芝敏回到老家之后,与赵德义父亲到织金县司法局陈述情况,对方并未记录,最新的情况是“会向上一级部门反映”;2010年7月,王坤武、赵德义与张芝敏分别到贵州省人民检察院、法院以及人大申诉,材料得到受理,今年5月底,上述部门回复“请回去等待消息”。

去年8月和今年3月,王坤武同律师两次向贵州省高院递交申诉书,在今年5月31日的再次询问中,王坤武被告知:高院审判监督庭并未收到相关诉状,请再提交一次。

他们也在向当时办案的警察寻求真相。名字在询问笔录上多次出现的邓忠兴,现在仍是普翁乡派出所民警,他说已经记不得当时的情况。“具体的,当时的所长刘应举跟副所长赵昌学最清楚。”

赵昌学现在是织金县禁毒大队的大队长。5月25日下午,当弄清来意,在认真看过所有卷宗后,他说,“这个事情记不清了,有情况向司法部门反映吧”。之后,关门谢客。

同样记不清的还有刘应举。不过,他觉得不管案件结果如何,派出所作为最基层的办案单元,上面有预审科,有公安局把关,他们在做完侦查后就不再参与,“这是一个系统的运作,不是说由哪个单体来承担责任。”

撕裂的人生

出狱后的世界已经超出他的想象范畴。就像一个迷茫的失航者,一头扎进了陌生的新世界。经常哭,他觉得自己要完蛋了

龙从军是最早出狱的那一个。1998年的世界已经与当初迥然不同,但他依然选择长期窝在家里。

“强奸犯”是一个让人难以抬头的坏名声,为此他在5年后才在异乡娶到媳妇。这是农村的大事。他最终在安顺市做了倒插门的女婿,妻子是一个寡妇,带有两个小孩。

现在,他正在为修建房子而苦恼,即便是5万元的水泥房,也因资金的短缺而无法竣工。此前,他已经借债2万元。他从未出门打工,一直农耕为主,有时他也会想起张芝敏,摇头,苦笑。

张芝敏当然记得龙从军。这个一直在不幸婚姻中打转的女人,尽管只有35岁,头发却已经变得花白,黢黑的脸庞尽显沧桑。她也在为建房而苦恼。几天前刚借了2万元的高利贷,一分五的利息。

她至今仍住在19年前嫁过来时的旧房子里,家徒四壁的砖瓦房,一件旧时衣柜将卧室与厨房隔开,里面是紧挨着的两张床,一张夫妻俩睡,一张给15岁的儿子。17岁的女儿打工回家,也要挤在这里。

来的时候,什么都没有,连睡觉的床都没有,还欠了几千元的外债。婆婆对她非常不好,丈夫、兄弟、弟媳总喊她是“蛮子”,吵架的时候会动手打她。她跑过几次,都被抓了回来,又打又骂。最后连赶集都不让去了。

把房子给孩子修好了再离开吧。现在的房子没法再住了,夹在邻居宽敞的楼房中间,破旧、衰败,像一件尘封的老古董。都是为了孩子,很小的时候自己的母亲就走了,缺乏母爱的滋味,她懂。

赵德义出狱的时候已经36岁,这个当初的民办教师突然发觉自己一无是处,连手机都不会用。在家里只待了两个月,没钱没吃的,只能打工,做的是那种毫无技术含量的体力活。

本来,他是跟当年的同班同学处对象的,被抓后,也就断了联系。出狱后也找过两个女朋友。一个是家里介绍的二婚女人,40岁,不能生育,在一起两年后分开。

现在的老婆带着两个孩子,跟他是三婚了。跟着他在浙江打工,每个月2000多元的收入,勉强果腹。他是申诉中比较积极的那一个,只是金钱上的困顿,正在吞噬着他的积极性。

作为“主犯”,王坤武出狱最晚。此时的世界已经超出他的想象范畴。家乡的泥草房几乎消失不见,城市里更是繁华无限。一个人出门,不敢走路乘车;住宾馆,会用洗手液来漱口;200元的裤子也要惊讶上半天,那是一头猪的价钱呐!

就像一个迷茫的失航者,一头扎进了陌生的新世界。经常哭,他觉得自己要完蛋了。

唯一值得欣慰的是,在妹妹的撮合下,他在上个月也成了家。妻子带有两个孩子,都已经长大,不过答应再给他生一个。从20岁到40岁,在狱中度过了最好的年华。他不再踌躇满志,只是希望,有生之年能给自己讨回清白。